5月の参道、山野草も仏様もそれぞれ

山王山から古園へ向かう途中に咲く、マルハウツギ

梅雨入り前のこの時期、参道にはよく見るといろんな山野草が咲いています。

ひっそりと。

山王山石仏から古園石仏へ続く岩肌に、白い小さな花を見付けました。数あるウツギの一種で、「マルバウツギ」といいます。

蕾は黄色い鈴の様で、5枚の花びらは星の様です。

特徴は、花のすぐ下には葉っぱがないこと。

葉っぱからすーっと枝が伸び、その先に花が付きます。

藪の中やほの暗い茂みに咲く山野草は白い花が多いもの。

似たような小花が多いのですが、それぞれ特徴があるのですね。

61体の石仏もそれぞれ特徴があり、味わい深いものです。

九品の弥陀の阿弥陀様もそれぞれ

向かって一番左の阿弥陀様、お鼻がちょっと曲がって含蓄があります

みなさま、過ごし易いこの季節、草花や仏様をじっくり違いを楽しみながら散策してみませんか?

似ている仏様

普賢菩薩

古園13仏を眺めていると、似ている仏様がいるように感じられます。

大日如来様を中心に、如来・菩薩・明王・天部と左右に並んでいるため、

右を見て左を見ると、あれ?さっき見たような・・・と思ってしまいます。

今回ご紹介するのは、向かって右の普賢菩薩様と向かって左の文殊菩薩様。

文殊菩薩

ややより目で、何かに集中しているような目元、黒目もはっきり見えます。

アーチ型の眉も強い印象の目の影響か、大日如来様のもとのは、また異なった印象を受けます。厳しい一言を説いてるような口元。動的です。

石仏を彫った仏師にはいくつかのグループがあったと考えられております。

さらに、パーツ(頭部・腹部・足下)ごとに分担作業であったとも。

このお二方、同じグループの人たちが彫ったのでしょうか?

普賢菩薩&文殊菩薩に加わる第3の仏様がいるかもしれません。いそうな気がします。

みなさまも似た石仏があるなあ、と感じたことはありませんか?

GWの後半は初夏の臼杵石仏へ~端午の節句、鯉のぼるかな?

鯉のぼらず

新緑の熱気あふれる参道

子供の日には釈迦如来様を見てみよう!

臼杵焼「蔵出し市」

いろんな作品が並びます

「宝探し」開催中、4/30(日)15時まで

GWイベント情報

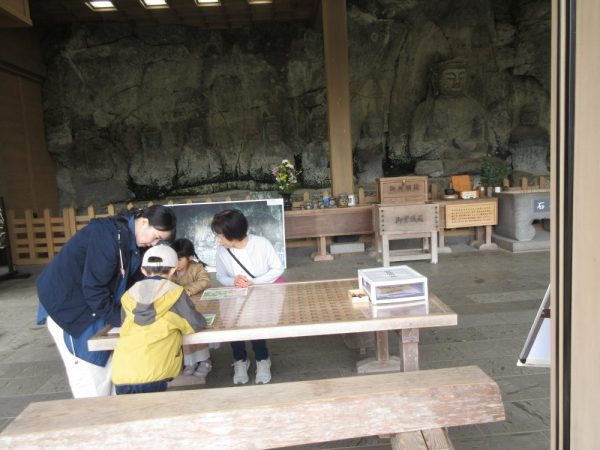

GW2日目の臼杵石仏。

たくさんのお客様に「宝探し」に参加いただいております。

宝の地図を持って歩くと、仏様も細かい部分まで見えてきそうですね。

次の手がかりはどこかな?初夏の風景を眺めながら歩くのも楽しそう。

ご家族で協力して取り組む方も多くいらっしゃいます。解けたかな?

古園石仏にて、ご家族で解答中

石仏公園にて、全部埋まったかな?

謎が解けたら、くじ引きへ。何が当たるかな?

「宝探し」は本日(最終受付15時)となります。

みなさまのお越しをお待ちしております。

*写真は掲載許可を頂いております。

なお、宝探し終了後も石仏は観覧いただけます。

石仏観覧時間9時~17時(最終受付16時30分)

新緑の季節も本番

GWを前に、気持ちの良い新緑の季節が訪れております。

参道を歩くと、きらきらと揺れる葉に呼応するように鶯のさえずりが聞こえてきます。

仏様の表情は、見る者の心の状態によって変わるといいますが、この時期は「柔和さ」が強く感じられる気がします。

溢れる生命力を暖かく見護っているのだろうな、と思うからでしょうか?

穏やかさでは、トップクラスの山王山の釈迦如来様、目を細めて微笑んでいるようです。