ラッピングバスに臼杵が登場!

臼杵石仏を通る臼津交通の路線バスに、臼杵がラッピングされていました!

色合いも素敵で、臼津交通の青いバスともよくマッチしていてオシャレです。

先日、日本ユネスコ国内委員会にて、国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)が実施・公募する「ユネスコ創造都市ネットワーク(UNESCO Creative Cities Network)」への新規加盟申請都市として、大分県臼杵市(分野:食文化)が、ユネスコへ推薦されることが決定しました。

「臼杵食文化創造都市」のオフィシャルロゴマークも決定し、これから臼杵の食文化が日本国内のみならず世界各国へ羽ばたきます。

またコロナが落ち着いたら、たくさんの方々が、臼杵の「食」を目指して来てくれるといいなと思います。

ユネスコ食文化創造都市の詳細はコチラをご覧ください。

併せて、臼杵へUターン移住された方のブログに「ユネスコとは?」という素朴な疑問から、今回の食文化創造都市のことまで、とても分かり易く紹介してくれています。

是非コチラもご覧ください。

石仏表面、崩落した欠片の「仮留め」~文化財の「修復」の現場より

剥がれ落ちた仏像表面のかけらを仮留めする様子

仏像表面を剥がれさせる一番の要因は、冬場の凍結です。

臼杵石仏では、シャッターによる温度管理を行っておりますが、ずっと前に剥がれてしまった部分もあり、こうした欠片も元の場所に固定する必要があります。

その方法は、というと。

特殊な素材でできた(岩に無害なレーヨン)テープで留めていくのです!

最終的には特殊な接着剤で付けることになります。その方法が確立されるまでの対策としての「仮留め」といったところです。

仮留めをしないと、最終的な接着段階に支障が生じます。また、外観上のバランスも保つことができます。

写真の黒い部分が、剥がれた部分です。透明なテープで少しずつ欠片を留めていきます。

このテープは岩に無害なだけに、数年経つと溶けてしまうというデメリットもあります。その為、定期的に留める作業が必要となります(次回は5年後)。

文化財の「修復」というと、大聖堂の壁画を貼り合わせる場面が有名ですが、磨崖仏の修復にもこうしたステップがあるのですね。

文化財の「保存・修復」の世界は、なかなか奥深いものです。

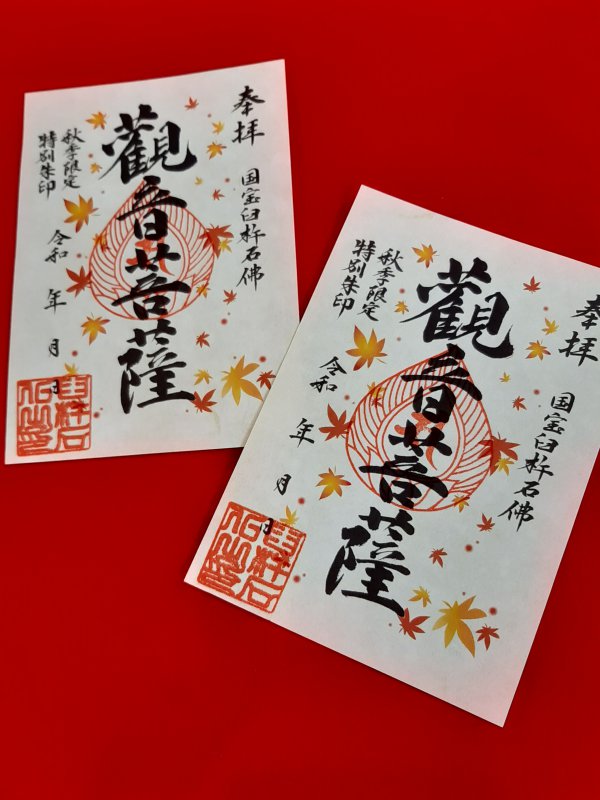

11月も終わり、秋の御朱印も本日まで

すっかり色付いた唐楓

暖かな雨が降る11月最終日、石仏公園の唐楓も終に黄色く染まりました。

季節限定御朱印の秋バージョン(観音菩薩立像)も今日で終わりです。明日からは、冬の「勢至菩薩立像」に替わります。

さて、先日行われた紫外線照射・保存作業現場公開の際、柵の中から観音菩薩様を見てみました。近くから見ると、鼻や口元の特徴がよく分かると、いつもとは異なった表情に見えるものです。

近くから見た観音菩薩様

また、12/1から石仏の営業時間が変更となります。

営業時間

午前9時~午後5時(最終受付 4時30分)

石仏参道 秋の風景

先日、石仏公園やお寺の秋をご紹介しました。

今日は石仏参道の紅葉の写真です。

参道には色の変わる木はそんなに多くないのですが、この時期になると、真っ赤に色づいた木々の存在感がすごいです。

ホキ石仏第一群から山王山に抜ける道も、紅葉のアーチのようになって素敵です。

今日は青空もきれいで、さわやかな秋晴れです!

晩秋の石仏公園周辺

満月寺

お天気に恵まれた週末、石仏公園も一色濃く染まってきました。

満月寺の境内も鐘付堂も晩秋らしい落ち着きが感じられます。

鐘付堂

真名長者夫妻像

お寺を通り過ぎると、現れるのが「深田のアオ杉」。市指定の天然記念物で、樹齢は約600年、標高22m、周囲5.2mの立派な大木です。少し離れて見ないと、全体像がよく把握できないほどの大きさ。

隣の華奢なモミジがこの紅葉しない常緑樹に、秋を演出するかのように寄り添う姿もいいものです。

モミジが裾を彩る深田のアオ杉

みなさま、晩秋の石仏公園、石仏と併せて散策してみませんか?