今は石仏入口、昔は神社入口~深田の鳥居

深田の鳥居

長閑な田園風景が続く国道に、ふと現れる「深田の鳥居」。臼杵石仏に入口の目印でもあります。

石仏と同じ凝灰岩でできており、この場所によく馴染む風合い。

元々は、山王山石仏の上にある「日吉神社」の鳥居であったと考えられています。

といいますのも、上部にある横向きの2本の笠木を支える部分(額束「がくづか」)に「○王」という文字が刻まれているのです(日吉神社の別名は「山王社」)。

また、日吉神社の建立時期は石仏群の最後の方と重なっているとみられています。

ここから神社までは遠い様に思われますが、そもそも鳥居とはいくつもあるもの。

日吉神社の鳥居も、山王山石仏の横や神社のすぐ傍にもございます。

現在の様に、国道も参道も石仏群も整備されていなかった時代、まずこの大きな石の鳥居を目印にして、神社へと進んでいったのでしょう。

今の歩道を渡り歩くより、直線で山道を進むと案外距離も短かかったのかもしれませんね。

現在でも、地域のみなさまの暮らしに密着した活気ある日吉神社。

冬枯れの田んぼに立ち、古い石の鳥居に触れていると、石仏群がこの地域の中の在り続けてきたことがしみじみと感じられるものです。

冬の田んぼに立つ鳥居

ひなたぼっこ

年末から寒い日が続いていましたが、今日は久々の青空、お天気です。

風もなく、外の方が暖かくてお散歩日和ですね。

満月寺ではネコちゃんもひなたぼっこをしていましたよ!

たまたま居合わせたお客様も

「お昼寝の邪魔をしてごめんね~」

と言いながらお賽銭をあげていました。

ほのぼのしたとってもいい雰囲気でした^^

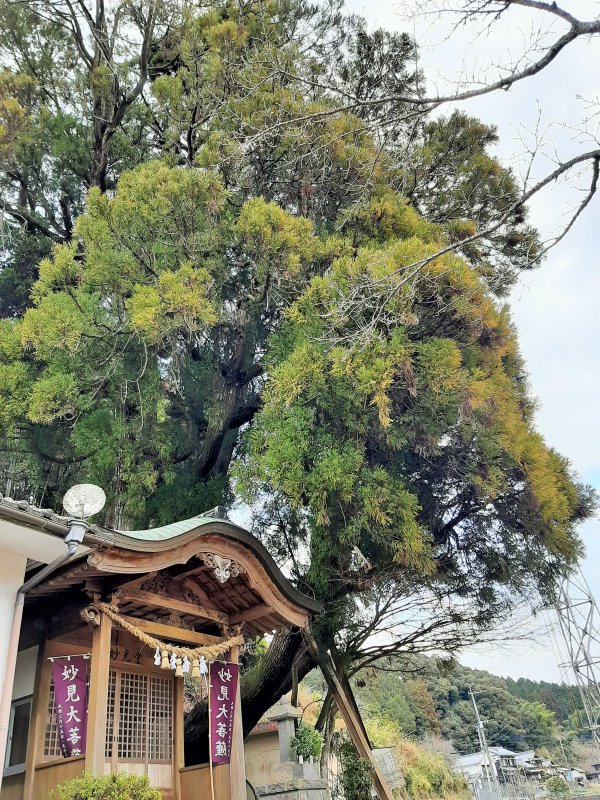

成人の日に、深田のアオ杉を仰ぎ見て

深田のアオ杉

今日は成人の日。

新成人のみなさま、おめでとうございます。

今年は、成人式も中止やリモート開催など、例年とは異なる運びとなっておりますが、どの様な記念日をお過ごしでしょうか?

臼杵石仏にも、数名の新成人の方がお越しになりました。

寒空の下、石仏に二十歳の誓いを立て晴れやかに歩く姿は、清々しく応援したくなるものです。

さて、そんなみなさまにぜひご覧いただきたい木があります。

「深田のアオ杉」という樹齢約600年、標高22m、周囲5.2mの大木。

満月寺の先にあり、市指定の天然記念物でもあります。

その大きさは、数字より写真より、真下に立ってこそ実感できるもの。

また、炭焼き小五郎の妻玉津姫がかんざしとして都から刺してきた杉の枝を挿して根付いた、という伝説付で何とも臼杵らしさが漂っているよう。

太い幹

大木を仰ぎ見た後は、満月寺横の鐘を撞いてみてはいかがでしょう。

石仏中に響き渡る鐘の音は、突く者の心に深くこだまするように聞こえるものです。

二十歳の記念に石仏でのひと時を過ごしてみませんか?

みなさまが、自分の在るべき地に根ざし、高い志と寛容な心をこのアオ杉の様に大空に伸ばしていかれることを、仏の里より願っております!

鐘つき堂

裳縣座の穴、その中の穴

裳縣座の穴の中にある無数の穴

ホキ石仏第1群によく見られる形態なのですが、仏像の台座(裳縣座)に穴が開いた部分があります。

これは、経典を納めるための穴とされています。

先日、お客様から「穴の中にさらに小さな無数の穴が空いているのはなぜですか?」という質問を受けました。

確かに、ハチの巣状に小さな穴が見られます。

近付いて見ると、台座の側面部分にも同じような現象を見付けました。

側面にも穴

この謎の答えは、仏体の土台となる地層の性質が位置によって、異なることにあります。

臼杵石仏は、水分を多く含む柔らかい地層に彫られています。仏体の下方ほどその性質が強くなるため、風化による影響が顕著に表れるようです。

また、覆屋がなかった時代には、雨風に直接さらされ水分が下へと流れていったことも影響していることでしょう。

造立当時は、なめらかな美肌で鎮座していたであろう仏様。

しかし、無数の穴はいくつもの時代を越えてずっとこの台座の上に在り続けた証でもあるのですから、これも味わい深いものです。

謹賀新年 2021

新年明けましておめでとうございます。

新年明けましておめでとうございます。

みなさまにおかれましては、心穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

昨年度は、薬師如来像前の「疫病退散線香」の設置等、コロナ禍にあって臼杵石仏が貢献できる事を試行錯誤して参りました。

また、足を運ばれるみなさまには感染拡大防止の対策にご協力いただき、感謝しております。

本年は、世界中で模索される「新しい日常」が臼杵石仏にとってより相応しい形で実現できますよう、努めて参ります。

みなさまにとって心穏やかな、そして強く明るい希望に満ちた年となりますよう、仏の里よりお祈り申し上げます。

2021 元旦の参道