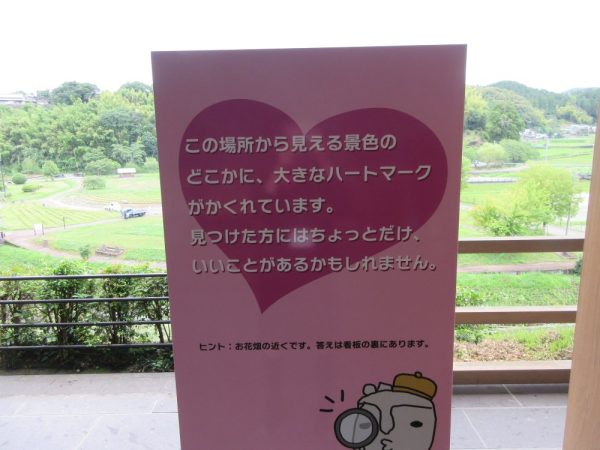

古園石仏群でクイズ~石仏の里プラス臼杵らしい景色

石仏観覧の最後の場所、古園石仏群は見晴らしのよい高台にあります。

多くの方が古園13仏を観た後、振り返って山里の風景を愉しまれております。

さて、この景色の中にある形が隠されているのですが。意識して見ると見えてきます。

答えは看板の裏にあります。

みなさま、観覧の最後に石仏の里にプラスして臼杵らしい景色を眺める目力を養ってみませんか?

現在の眺め

芝桜の頃(春の終わり)

満月寺の蓮が咲きました

満月寺境内の蓮が咲き始めました。

仁王様も蓮と並んで可愛らしく見えます。

蓮畑はまだもう少しかかりそうですが、お寺の蓮はどんどん開花が進んでいくでしょう。

鉢植えのいいところは、傍まで近づいて上からも横からも下からも眺められるところ。花の中に光が差し込む様子までよく見えます。

とは言え、まだ蕾が多いのですが。

そして、中央に立つ松の木も美しく整えられていました。

こんもりとした深い緑の枝葉が夏らしさをたたえています。

みなさま、一足早い蓮の花をご覧になってみませんか?

立ち上った玉津姫~観音の水の天女様

立ち上がった玉津姫

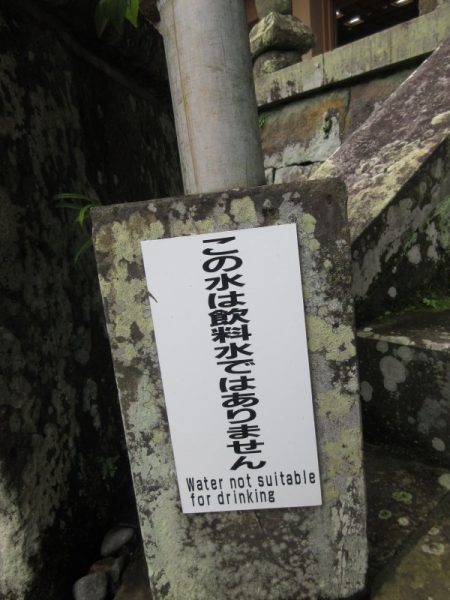

ホキ石仏第2群の向かいに「観音の水」という井戸があります。この中には、天女様がいらっしゃいます。

この石像は、石仏造営の伝説に出てくる「玉津姫」だと謂われてきました。

さて、先日覗いてみると、奥の壁面に立っていました!

以前は、水の中に沈んでおりよく見なければ分からなかったのですが。

沈んでいた頃

立った姿は、お顔の様子もよく見え存在感があります。

掃除の際に、中から救い出してくれたのかもしれませんね。

この「観音の水」は、ホキ石仏第2群保存工事(昭和58~61年)の際に、第1龕の下から湧き出る水をパイプで引いて作られた井戸です。

水の中の天女像ですが、五穀豊穣を願い雨乞いの女神様としてこの場所に置かれていないか、とされています。

*この水は飲用ではありません。

手水としてお使いください。

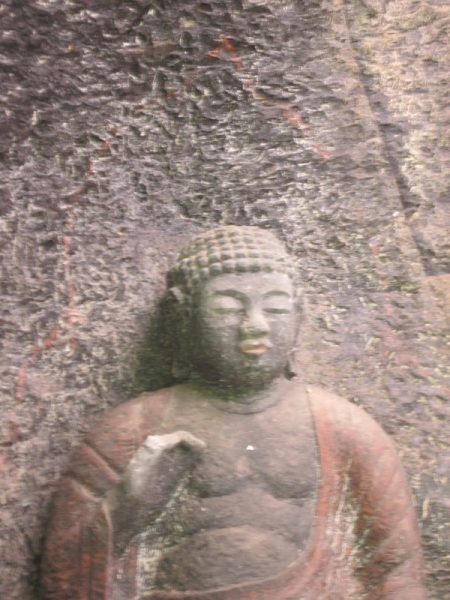

山王山、阿弥陀如来様の赤い光背

6月らしく岩肌もしっとりと黒味をおびた石仏。

本日は、山王山がほの暗く落ち着いた風合いです。

まるで、お堂の中のようです。

向かって左、阿弥陀如来様の光背が赤く浮かび上がり、目を惹かれました。いつもはそれほど目立たないのですが。

光背の赤いラインが目立つ阿弥陀如来様

向かって右の薬師如来様に比べても濃い色です。

薬師如来様は一色薄い光背

インパクトのある光背は、明王様や天部像に多いのですが、燃え上がる炎を描いているそうです。煩悩を払う憤怒の力ですね。

一方、如来様の光背は光を表すそうです。悟りの象徴という、ご加護に預かりたい・有り難い光です。

船の形に見えるので、舟形光背と言われますが、実は蓮の花を表しているそう。言われてみるとそうかな?

臼杵石仏の色の中で赤は、鉄から採れる「ベンガラ」を使用したものです。仏教では、赤は魔除けを表すとされます。この地を永久に護るよう、そんな歴史を感じさせる素朴で力強い赤。

阿弥陀如来様を包む赤いラインも、岩に染み込んだ人々の長年の祈りのように感じれます。こんな雨の日には。

梅もぎと仏様

ホキ石仏第2群前に梅林があります。

大きくたわわに実ってきた梅の実を朝から地区のみなさまが収穫しました。

梅の雨と表す梅雨、このところ、雨露を吸って見る度に大きく成長しているようでした。黄色く熟す前に、でもちょっと色付いた頃・・・、タイミングを見計らっての季節の行事。

仏様と梅の木は馴染み深い印象があります。

梅の字の入ったお寺やお線香もよく目にします。長い修行を経て悟りを開く仏様。人々に心の安らぎを与える有り難い仏様。厳しい冬を乗り越えて香しい花を咲かせ、様々な効能で人々の生活に役立つ梅。

どちらも、昔も今も変わらず、私たちに引き継がれた大切な存在です。

梅越しに見るホキ2群の阿弥陀様9名、本日は一層頼もしく感じられました。