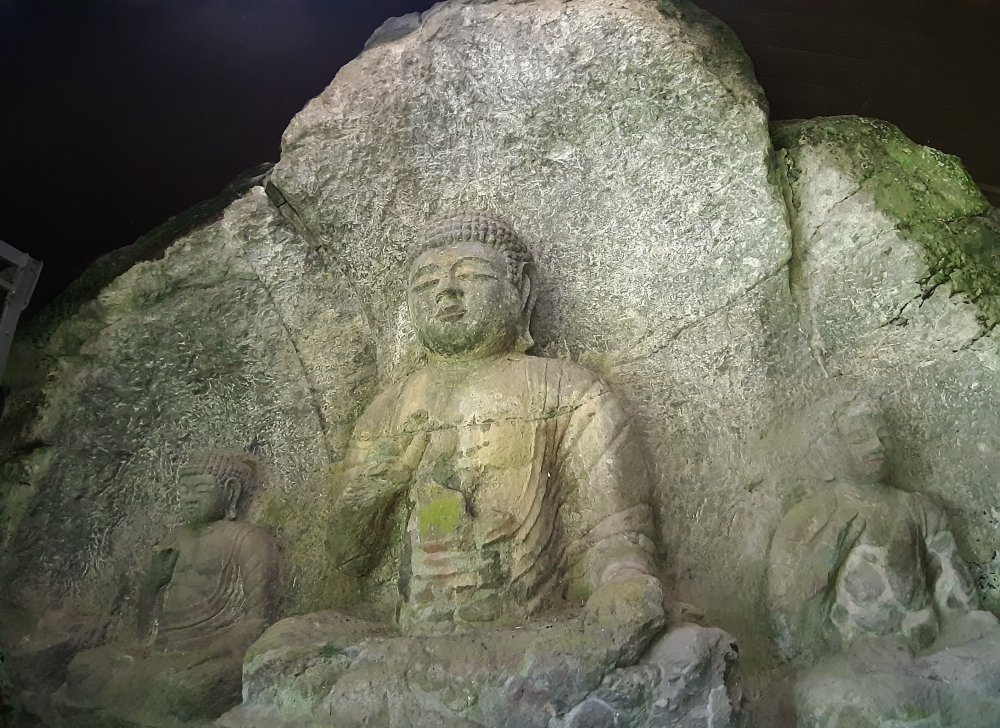

真夏の白い石仏

連日、猛暑が続いておりますが、仏さまはいつもと変わらない穏やかな表情で迎えてくれます。

暑さの中にも時おり通る風は心地よく、肌も乾いていくようです。

照り付ける陽ざしの強さ・多さに、石仏の岩肌も白っぽく見えます。

湿気が多く色がよく浮かび上がった日の石仏は、表情豊かに、身体は肉感的に感じられるのですが、本日はその反対といいましょうか。

じっと蝉しぐれや風の音を聞いているような、静かで柔和なお顔に映ります。こんな日は平安の昔から居続けている、という長い時の流れを強く感じさせられます。それでいて、圧倒的な「静」の中で石仏と向かい合うと、時が止まってしまったようにも思えるので不思議なものです。

さて、大日如来さまの視線の先には蓮畑が望めます。

遠目にも花が咲き誇っている様子が伺えます。

6月の暖かな雨に染まる石仏~ベンガラは力強い大地の色

梅雨空が続く週末。

先日の夕方、シャッターを閉める際に暖色に染まる各群に、見惚れてしまったのですが。

今朝はまた、雲間から刺す薄い日陽射しに、鮮やかさが際立って見えました。

湿度と気温の高いこの時期は、仏体の色がよく発色します。

元々、石仏には5色(黒・白・赤・黄・緑)の色が施されていました。

中でも、赤はこの土地から採れる酸化鉄であるベンガラで、独特の風合いを石仏に与えているようです。

力強く仄暗い赤色。

ベンガラは世界最古の顔料であり、日本では土器の彩色や魔除けのため古墳に使われてきました。臼杵石仏でも魔除けの役割りを担っているのでしょうか?

防腐作用もあるので、石仏を守ってくれる頼もしい赤でもあります。

語源はベンガル地方といいますから、仏教伝来には教えと共に仏教美術も含まれることに改めて気付かされます。

そんなことを考えながら歩く梅雨の参道は、味わい深いものです。

みなさま、雨の週末、鮮やかな石仏を見て歩きませんか?

田植えが始まりました~仏に見護られながら夏がやって来ます

朝から夏の気配が濃い中、参道を進むにつれ蒸し暑さも遠のいていくようです。仄暗い緑の陰や山鳥の声のせいでしょうか?

朝から夏の気配が濃い中、参道を進むにつれ蒸し暑さも遠のいていくようです。仄暗い緑の陰や山鳥の声のせいでしょうか?

そんな中、微笑みをたたえて現れるのが山王山の仏さま。

風景によく溶け込んで見えるのは、地元の人が彫ったとされるからでしょうか?(山王山以外の石仏は都から来た仏師の作とされています。)

この土地に息づく草花や動物、神社の祭り、といったほのぼのとした風物詩を愛着を持って見護っていらっしゃる心強い仏さま。

さて、古園石仏へ進み公園を見渡すと、水田に田植え機が動いていました。

これから青田を経て黄金色の稲穂がたなびくまで、変化する畑の様子はどれも美しい仏の里の一景です。

タイサンボクの白い花はお釈迦様の微笑み?

ホキ石仏第2群へ向かっていると、参道の大木が白い花を咲かせています。

この時期、お客さまから「何の木ですか?」と度々尋ねられます。

これは「泰山木(タイサンボク)、モクレン科モクレン属、学名:Magnolia grandiflora」です。そういえば、木蓮に似ていますね。

参道にあるこの大木は、1967年、臼杵市とスリランカ中部の仏教都市キャンディー市が姉妹都市提携を結ぶ際に記念植樹として植えられました。

キャンディー市は仏教の聖地の一つとして現在でも多くの巡礼者が訪れ、また歴史的建造物も多いことから街全体が世界遺産に登録されています。中でもお釈迦様の歯を祀った「仏歯寺」は代表的な仏教寺院です。

さて、6月の空に浮かぶ白い花は、優しく目に映ります。お釈迦様が白い歯を

臼杵石仏には数名のお釈迦様がおられますが、この花のイメージに近い方を探してみました。

行きついたのは、ホキ石仏第1群第3龕のお釈迦様。

歯は見えないけれど、凛としたお顔と小さく開いたお口が印象的です。釈迦の微笑みでしょうか?

祈願線香の選び方は様々、祈りの形も様々

梅雨を前に、気持ちの良い晴れ間が続いています。

古園石仏の高台でひと息つくと、そよ風が心地よく肌を撫でてくれるようです。

さて、臼杵石仏には海外からのお客様も多くいらっしゃいます。

いろいろな国のお客様が来られた日は、古園石仏に上げられた祈願線香の種類もバラエティに富んでいるようです。

臼杵石仏では6種類の祈願線香をご用意しております(「身体健全」・「家内安全」・「商売繁盛」・「就職成就」・「良縁結願」・「学業成就」・「子宝安産」)。

国内のお客様は、「身体健全」を選ぶ方が圧倒的に多いようです。

健康があれば、心も整い平穏に過ごすことが出来るし、何かを成し遂げるにも気力・体力が肝心、という「健康第一」という考え方ですね。

国によっては「経済的に豊かであれば、治安がよく衛生的に安全な場所に住むことができ、医療や教育も不足なく受けられ、人生が充実する」、という考え方もあるようで、「商売繁盛」が並ぶ日もあります。

また、「家族や友人の幸せが自身の幸せにも繋がる」と考える地域も多いようで、「家内安全」が一番人気の日も。

線香の選び方は様々ですが、立てた後は手を合わせて仏さまにお祈りする、というスタイルは同じです。

「仏さまに祈る」、という場面で特に印象深かった海外のお客様がいます。ブータンからの若いお二人で、ほうきを手にバスから下り、各群を掃き清め、持参したお菓子をお供えし、両膝を付いてお祈りされていました。

そこには、「願い事」を超えた仏さまへの感謝の心で満ちた空間が広がっているようでした。

臼杵石仏の仏様は、世界中の方々の想いを広い心でお聞きになっていることでしょう。

みなさま、形式にこだわらず馴染み易い方法で仏様とお会いになって下さいね。

今朝、ホキ2群手前のタイサンボクの木に花が咲いていました。空に浮かぶ大きな白い花。

タイサンボクは臼杵市とスリランカ中部の仏教都市「キャンディー市」が姉妹都市提携を結ぶ際に植えられた記念樹です。仏様に祈るという共通の心を通して、多くの人が繋がっていることをあらためて感じさせられました。