【桜吹雪の新年度】

満月寺周辺の桜

新年度を迎え、職場や学校など新しい環境に入られる方も多いことと思います。

日本中に、張り切ったり、緊張したり、と4月特有の空気が漂う中、添えられるのは、やさしい桜の景色です。

臼杵石仏でも今週に入り、桜が満開を迎えております。

雨の続いた3月末は、別れの寂しさと共にしっとり咲いて見えた桜でしたが、4月に見ると、新しい出会いを歓迎するように映るものです。

石仏公園では芝桜も咲き始め、ハートの小路をかわいらしく彩っています。

芝桜とハートの小路

満月寺の周辺も桜色のアーチがあちこちに見られ、どこを歩いても春爛漫の雰囲気が味わえます。

桜のアーチ

石仏公園からチケット売り場方面への道に架かる橋の名前は、「出合橋」(「会」ではないよう)。

桜吹雪の舞う4月には、ちょっと意識して渡ってしまうような橋です。

出合橋

みなさまが素晴らしい新年度をお迎えになりますよう、石仏の里から願っております!

大日如来様

暖かな花曇りのお彼岸

古園石仏から臨む此岸

明日は春分の日。

この日を中日に、前後3日がお彼岸です。

太陽が真東から昇り、真西に沈むことから、此の世(東側)とあの世(西側)が最も近づく時とされています。

臼杵石仏にもこのことを表す「浄土庭園」の構造が見られます。

古園石仏群から見渡して、石仏公園を挟み満月寺側が私たちの住む「此の世(此岸)」。石仏群側が悟りの世界(彼岸)。公園には、古くは池(此岸と彼岸を結ぶ)があったとされています。お彼岸には、太陽がこの池を直線で通るため、両岸が最短距離で結ばれるというわけです。

さて、石仏の3月を彩る花々も一つ一つ咲き始めております。暖かな空気にくすぐったいような香りが漂う、花曇りのお彼岸。

新型コロナウイルスに関する影響で、外出を控えている方も多いことと思います。今年のお彼岸、みなさまがどのような形でも、ご先祖様や親しかった知人を忍び、よい時間を過ごされることを願っています。

鮮やかな花桃

小川に並び立つ菜の花

後ろ姿は珍しい?

先日、ほっとさんが石仏に遊びに来てくれましたよー!

イベントなどに顔を出してくれることはよくあるのですが、「ほっとさん」が石仏を見学することはあまりなくて。

実はとってもレア!!

参道を歩いていても次々に写真をお願いされて、大人気!!

そして写真は、観光に来られたお客様を優しく見守るほっとさんの後ろ姿。

顔が見えていないのになぜこんなにかわいいのでしょうか…。笑

大日如来と後ろ姿ほっとさんの、ほっこり写真をご紹介しました♡

何体の石仏が見えますか?

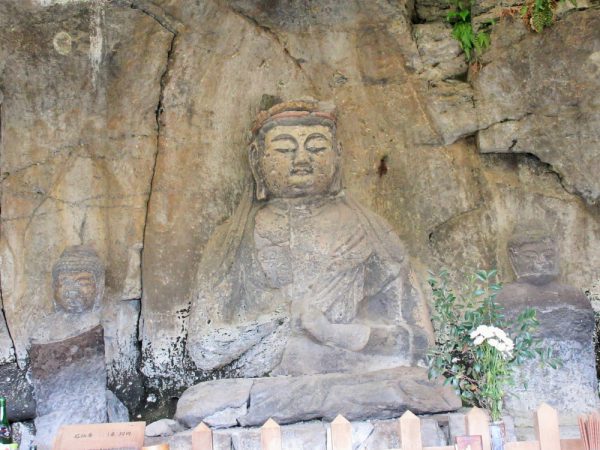

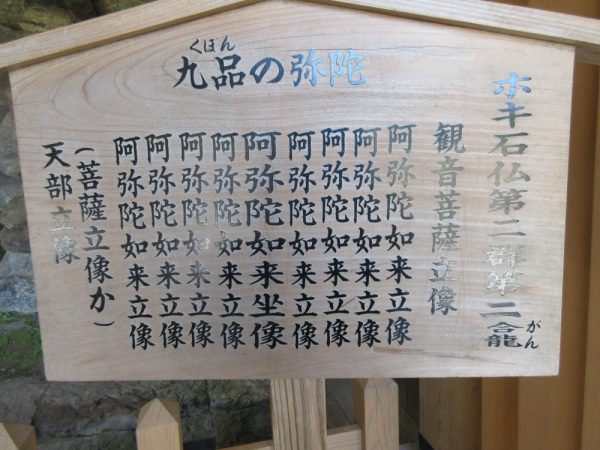

ホキ石仏第2群第2龕

石仏巡りの最初のグループ、ホキ石仏第2群第2龕は、通称「九品の弥陀」と呼ばれます。

比較的小さな菩薩立像がたくさん並んでいる場所ですが、お客様からその数について質問を受けることが度々あります。

みなさま、写真から何体の石仏が見えますか?

正解から言うと、13体です。この識別がなかなか難しいのです。

まず、「九品の弥陀」。

これは、中央の阿弥陀如来坐像とその両サイドの4体の阿弥陀如来立像の9体をいいます。

次に、向かって右の大きな不動明王。この辺りで発見されたのですが、九品の弥陀を構成する仏像には数えられていないため、看板には載っていません。

その左横に立つのが観音菩薩立像です。他の阿弥陀如来立像とほぼ同じ高さではありますが、冠があることから菩薩であることが分かります。

この龕の一番左端に立つのが天部立像です。

さて、ここまでで12体。

あと一体はどこにあるのでしょう?

正解は、左端の天部立像と九品の弥陀の間、上部に洞穴があり下部に苔が生えている場所です。

洞穴の部分に頭部が、苔の部分に胴体があったとされております。

つまり、今は「見えない」仏像が確認されている、というわけです。難題でしょう?

看板で言うと、(菩薩立像か)に当たります。

ここに菩薩像

看板

みなさま、「見えない・見えにくい」仏様を探す一味違った石仏巡り、試してみませんか?

留学生のメアリーさんが石仏に来ました

臼杵市のお茶屋さんでインターンを始めた、ケンブリッジ大学からの留学生のメアリーさんが石仏を訪問しました。

英語ですが感想をいただきましたので紹介します。

石仏を見てとても感動したそうです。

これから約一か月間、臼杵市に滞在します。

ケンブリッジ大学では日本や日本文化について勉強しているそうです。

カラオケが好きだということで、日本の音楽も好きみたいですよ!

日本語の勉強を始めて2年ということでしたが、とても上手でした。

街で見かけることが会ったら是非声をかけてみて下さいね^^

The Usuki Stone Buddhas certainly surpassed any expectations I had prior to my visit. The sheer number of intricately carved, well preserved Buddha figures is fairly staggering, and it was well worth the trip to go and see them. Learning about the history of each of the separate clusters really added to the experience- it seemed unbelievable that they dated back as far as the Heian Period! I was surprised to learn that the clusters of Buddhas are being protected against erosion and moss by the use of infrared technology; an unusual mix of old and new with a historical heritage site preserved by such recent modern technology. Overall I’m really glad I had a chance to visit and would definitely recommend it.

-Mary Stammers, from University of Cambridge