祭りの足跡~「王の字火まつり」、2つの景色

最終日、壮麗なる「王」の字

9月ももうすぐ終わり、臼杵石仏ではさわやかな秋の週末を迎えております。

さて、9/17~9/19に行われた「王の字火まつり」。

天気も持ち堪え3日間、壮麗な「王」の字が立石山に浮かび上がりました。

午後8時に現れる燃え盛る「王」。臼杵市内のいろいろな場所から見える高い場所なので、ご覧になった方も多いのではないでしょうか?

写真は最終日の午後8時1分頃のものです。

火がちょうど綺麗に付いたところ。

この後10分ほど見え、最後は一斉にではなく徐々にパチパチと消えていきました。

王の文字は、水の神様「竜王」様に由来するとも言われております。

今年も火災予防の祈りが竜王様に届いたことでしょう!

見逃した方、火は消えても「王」の字は残っております。

黄金色の田んぼの中から立石山を眺めると、くっきりと見えました。

「王の字」の跡

10分間の華麗なる炎のパフォーマンスを演出していただき、望月地区のみなさまに感謝いたします。ありがとうございました!

秋風が吹く石仏公園

お彼岸の石仏より

古園石仏から此岸を見渡す

連休最終日、臼杵石仏では朝から秋晴れが広がっています。

参道や石仏公園も、彼岸花やコスモスも少しずつ咲き始め、秋の気配が漂っております。

参道の彼岸花

今年の秋のお彼岸は、秋分の日の今日を挟んだ1週間、9/19~9/25です。

石仏公園のコスモス、咲き始めました

お彼岸といえば、あの世と此の世が一年で最も近づくため、お墓参りをしたりして故人を偲ぶこととされていますね。

臼杵石仏でも、お彼岸にまつわる彼岸(あの世)と此岸(此の世)の構造が見られます。

古園石仏に立ち、石仏側を彼岸、石仏公園を挟んだ満月寺の辺り一帯を此岸と見ます。

秋分の日は、太陽が真東から昇り真西に沈むとされることから、東の満月寺側(此岸)と西の石仏側(彼岸)を結ぶ直線距離が最短になる、ととらえるわけです。

連休は終わりますが、お彼岸は続きます。

ご先祖様や親しかった故人を想いながら、初秋の石仏を歩いてみませんか?

満月寺側から見る彼岸

コロナも撃退! 「かかし祭り」が始まりました

かかし祭り

今年も、実りの秋が到来。

臼杵石仏近くの田んぼでは、恒例の「かかし祭り」が始まりました。

期間:令和2年9月9日(水)~9月27日(日)

場所:臼杵市望月の田んぼ(臼杵ICから臼杵石仏へ向かう途中の田んぼ。石仏手前1km)

案山子の顔ぶれは、毎年地域のみなさまのアイデア満載で作り上げたの楽しいものとなっています。

今年は、コロナ撃退を掲げた獅子舞やアマビエなど、今年の世相を反映した案山子がたくさん並んでいます。

獅子舞でコロナ撃退

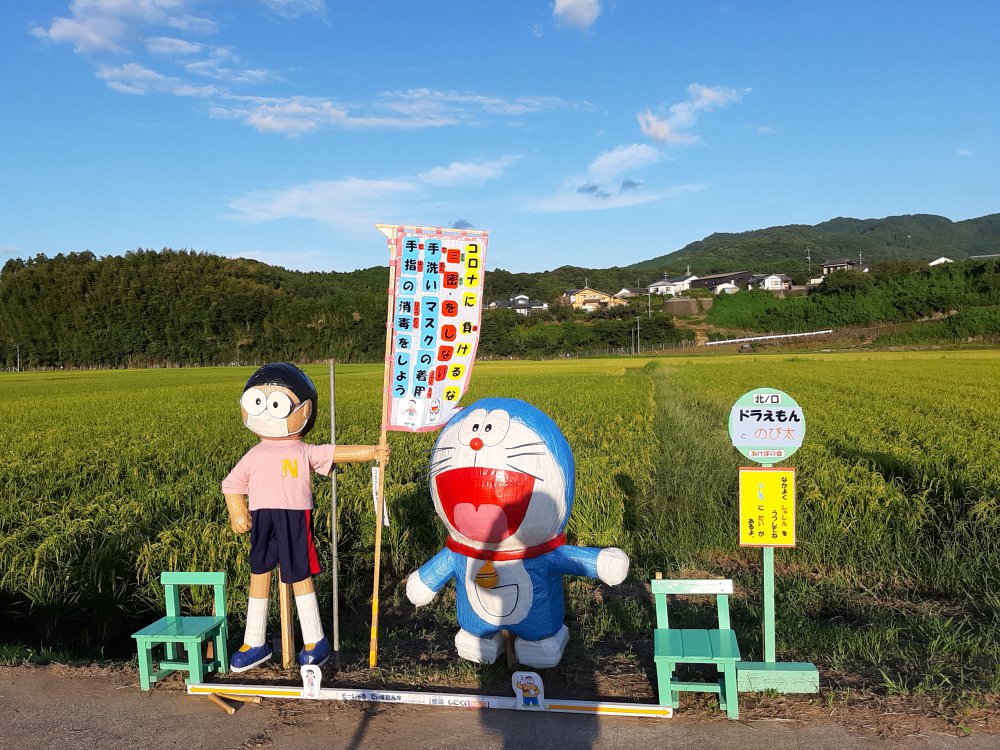

写真スポットに最適な、ドラえもんのバス停もありましたよ!

写真スポットに、ドラえもんバス停

農作物を野生動物から守るだけでなく、コロナウイルスまで撃退する、という2つのミッションを背負った今年の案山子たち。よろしく頼みますよ!

石仏へお越しの際は、令和2年のかかし祭りをぜひお楽しみください。

古園石仏5智如来様の眺める今年の秋は?

雨の石仏公園、台風前

石仏公園、台風後

五智如来

新しい形の火まつり供養法要

ライブ中継された供養法要

臼杵市仏教会のみなさま、臼杵市長を始め関係者による小規模な法要となりましたが、よい供養を行うことができました。

ひっとりと灯された松明