泳ぐ錦秋(鯉)たちの救出&川掃除

参道を流れる川の鯉ですが、最近雨が少なく元気がありませんでした。

参道を流れる川の鯉ですが、最近雨が少なく元気がありませんでした。

そこで、一旦生け簀に引き上げ、塩などでリフレッシュしていただいております。

観光課が力を合わせ川底の藻や泥、枯葉を取り除いて、きれいに掃除しましたので、気持ちよく川へ戻って来ることでしょう!

あとは、雨が降ることを祈るのみ。

雨乞いの神様?石仏様はどの方でしょうか?

石像ほっとさん!

石仏公園に、石のほっとさんがあるのをご存知ですか?

「ほっとさん」は臼杵石仏モチーフに誕生した臼杵のPRキャラクターなので、ゆるっとしたほっとさんが本来の姿(?)に逆戻り!笑

元々は、公園の中に車が入らないようにするための輪止めの為に置かれたものですが、とってもかわいいのでみなさんに紹介します!

臼杵石仏にお越しの際はぜひ探してみて下さいね^^

紅葉やどんぐりの木もあって、秋らしい風景が広がってます^^

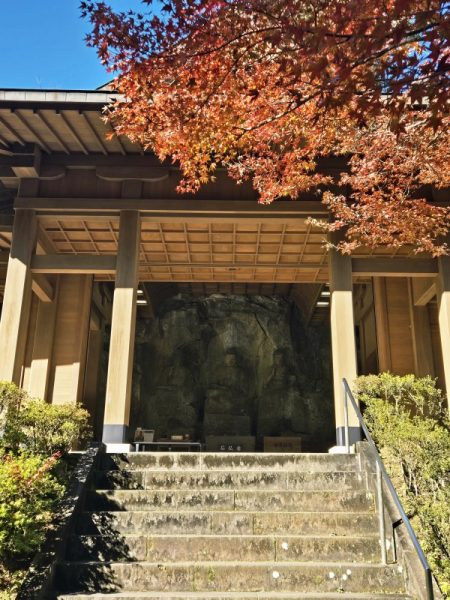

ホキ石仏第2群 本除去作業実施中~紅葉と仏さまの微笑みで心は暖かく

今シーズンの着生生物類除去作業もですが、順調に進んでおります。

11/15に中間除去作業を実施しましたが、本日は本除去作業です。これは、より深い部分に達した地衣類を刷毛などで取り払う、慎重を要する作業です。

今日は公開日ですので、台の上からご覧いただいております。

2度の紫外線照射によって、枯死させた地衣類はほとんど見えません。

しかし、ゆっくりと細かく刷毛で払う様子をじっとみていると、一色濃い部分が分かり、また徐々に岩肌がクリアになって行く様子が分かります。

さて、ホキ1群に上っていると色付く木々の枝葉が晩秋の参道を照らしてくれます。

さて、ホキ1群に上っていると色付く木々の枝葉が晩秋の参道を照らしてくれます。

ほの暗い山王山石仏にも、心なしか明るさが漏れているように見えます。

最後に、赤い木・黄色い木が目を愉しませてくれる公園の唐楓。

気温は下がっていきますが、暖色の景色と仏さまの微笑みで心を満たし、来る冬に備えましょう。

ついに音声ガイドが公開されました!

大変お待たせしました!

本日(11/22)、みうらじゅんさんいとうせいこうさんの音声ガイドが公開となりました。

石仏を見ながらはもちろん、お帰りの車の中やバス、電車の中でもポッドキャストのようにゆるーく聞いていただいても楽しめる内容となっています。(再生するには時間制限がありますのでご注意ください)

たくさんの方が心待ちにしていたようで、こちらのガイド目当てで石仏に来られる方も多く、とても嬉しい限りです。

音声ガイドと同時に、お二人とのコラボTシャツなども販売開始となりましたので是非是非、手に取ってご覧くださいね!

遠方の方は観光協会のオンラインショップからもご購入いただけます。

参道の紅葉が進む晩秋の石仏

この数日の冷え込みで、参道の木々も色が深まってきました。

柔らかな陽がわずかに射す覆い屋の中。静けさが仏の存在感を高めているようです。

朱く染まりゆく公園の唐楓は、美しい晩秋の風景の助演役者です。夕暮れ前のひと時を明るく照らしてくれます。

こうなると、参道沿いの小川を我が物顔でひょいひょいと歩く白鷺の白さが際立ちます。

みなさま、3連休は晩秋の石仏を歩いてみませんか?